|

| メーター表示部 |

けどまぁ、ほぼほぼ完成に近づいたので車両へ設置しました。

ソフト屋さんは、ハードウェアに予算をつぎ込めば、ラクができる事を知っています。が、今回はちょっとラクし過ぎたカモ。

使った部品は、基本的には前回、8月のテスト時から変更なし。OBDの延長ケーブルを別のものに変えたり、タカチのプラスチックケースを使ったり。

んで、書いたプログラムは...

- 各種初期化

- OBD-II アダプタのライブラリを叩いて、スピード値を読み出す

- スピード値を 7seg LED に表示する

- 手順 2--3 を 100ms毎に繰り返す

車速パルスの計算とか、面倒は一切ナシ!しかも OBD-II から車速を拾ってるから、(誤差も含めて)純正メーターと表示が一致!

|

| 樹脂ネジでリセットボタンを付けた |

|

| タカチの SW-65B ケース |

ラクし過ぎて申し訳ない感じですが、ちょっとした問題点もありました。

◆バッテリーあがり問題 (修正済み)

|

| 電源線をACCに変更 |

待機時の消費電流が気にはなったんですが、時計と同じ程度だろとタカをくくってたら...ある日、バッテリー上がりで帰れなくなりました。そんなに電流喰うのかよ...。

調べてみたら、OBD-II の電源線は 16番ピン独立なようなので...その線を切断、代わりにアクセサリー電源を取り込むよう変更。

修正後、しばらく乗っていますがコネクタ刺しっぱなしで問題なし。

◆パワーオンリセット問題 (対策中)

おおよその原因は判明してるんですが...現状では、アクセサリー電源 ON 後にマイコンのリセットスイッチを1回押さないと表示が出ません。

なので、とりあえずの回避策として、ケースに入れたままでもリセットボタンを押せるように小細工。

樹脂ナット内側の山を削ってからプラスチックケースに接着。押し込みピン替わりに樹脂ネジをハメ込んだ簡単なもの。

おそらく、回路にリセットICを追加すれば、うまく行く...ハズ。

ちょっと動作テスト。機能は問題なし。反射板は要調整。

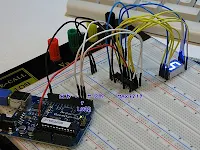

今回の配線~。

・Freematics OBD-II UART Adapter

・Arduino Nano Every

・MAX7219